图为社区创作的Arch发行版娘化形象

[🎐 千里之行,始于足下] # 转Linux的契机

那是一个暑假,我当时正在搞Windows的美化,然后不小心把某些文件删除了,导致不仅再也不见毛玻璃的材质,一些系统应用(例如设置)也没法打开。

我便进入启动项补救,结果安全模式是一片漆黑的,sfc和还原点是没用的,唯一剩下的,只有重置系统。

我别无选择,便重置了系统,最后我发现系统修好了,软件还在,但是设置什么的也一起重置了,一切都回到了2023年的状态,一切都要从头再来。

这时,一个念头出现了:

“与其继续使用Windows,难道不能有其他的选择吗?”

是啊,Windows特别是Windows11,又慢又笨重,喜欢到处拉屎,甚至还有成千上万的Bug和技术债,一个专业版就要收费一千多,结果卖成这价格也都植入了广告,除了生态是全球最大的以外,与其他系统根本不能比,这就是垄断的力量,已经连做产品的觉悟都没有了。

于是,我将目光投向其他操作系统:

- Mac OS虽然有品味,但是绝对封闭,把用户当白鼠养,生态也不咋地,普通电脑也很难安装。

- 而Linux则刚刚好,开源不拉屎,虽然生态不如Windows,但是也有一些人作为日用系统,似乎只要不玩3A大作和工业软件,也能够用。

于是,在这个契机下,我的Linux旅程,便开始了。

[🌸 知己知彼,百战不殆] # 选择一个发行版

我已经确定要使用Linux了,但是Linux只是一个内核,还有成千上万个衍生出来的发行版,且各有不同。

我选择了Arch,但是与转Linux不同的是,我甚至无法拿出任何像样的理由,也许是与Windows完全相反的极致轻量化,也许是自定义程度高,也许可以让我学到点东西,也许比较热门,也许MTF很喜欢用,但无论如何,我就是选择了它。

这个发行版门槛和难度都比较高,对用户不太友好,但是我有信心可以驾驭它,成为优秀的Windows的平替。

当然,纯Arch我玩不来,我选择了基于Arch衍生而来的EndeavourOS,它支持图形化的安装方式,也预装了一些软件,其他都没怎么动,相比起来更加方便一些。

[🌺 爱美之心,人皆有之] # 桌面环境与终端

我换Linux的一个动机就是可以随心所欲美化,这样看的会更加舒服。

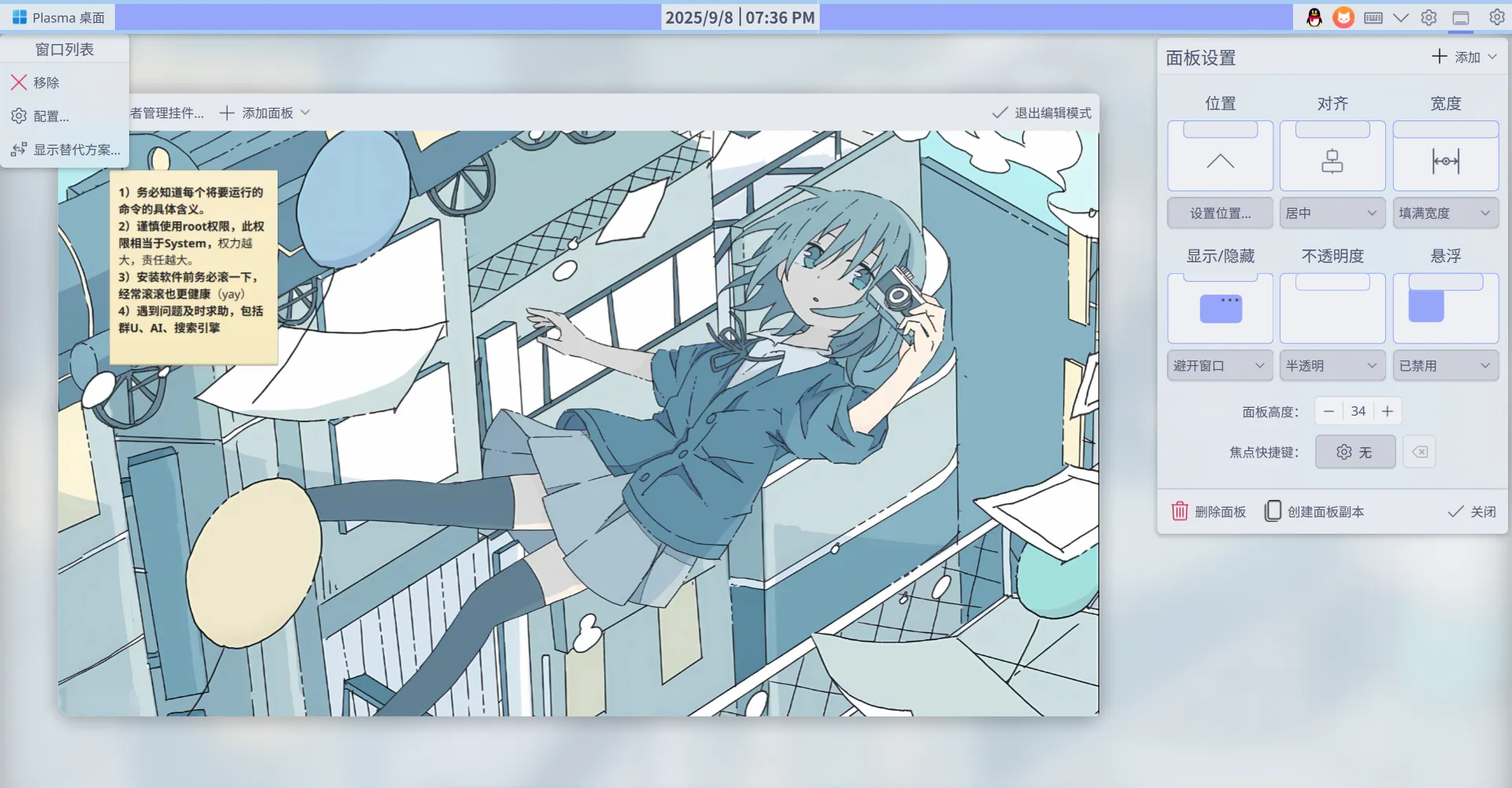

经过了适当的美化和磨合后,截至目前,我的桌面是这样的:

我使用的是此发行版预装的KDE桌面环境,与其他桌面环境有一个优点就是自定义程度高,例如上图的“Dock”和“Finder”,实际为两个面板,每个面板都可以单独自定义属性和内容:

支持全局主题,与Windows只能换个壁纸不同,这里的主题甚至可以替换控件样式、窗口装饰、图标、配色等,大部分软件的主题一致性也能保证,而Windows11已经成为究极缝合怪了:

TIP可以透露一些主题信息:

项目 值 注释 配色 Catppuccin Latte Lavender 这是一个配色方案标准,色彩柔和,支持数百种接口,其中也包括了KDE。 应用程序外观样式 Breeze微风 默认的已经很好看了。 Plasma外观样式 Breeze微风 窗口装饰元素 Breeze微风 以前用的是其他的,但因为这个原因,导致换回默认的了。 图标 Fluent 设计的比较清爽,但是也有风格不一致的问题。

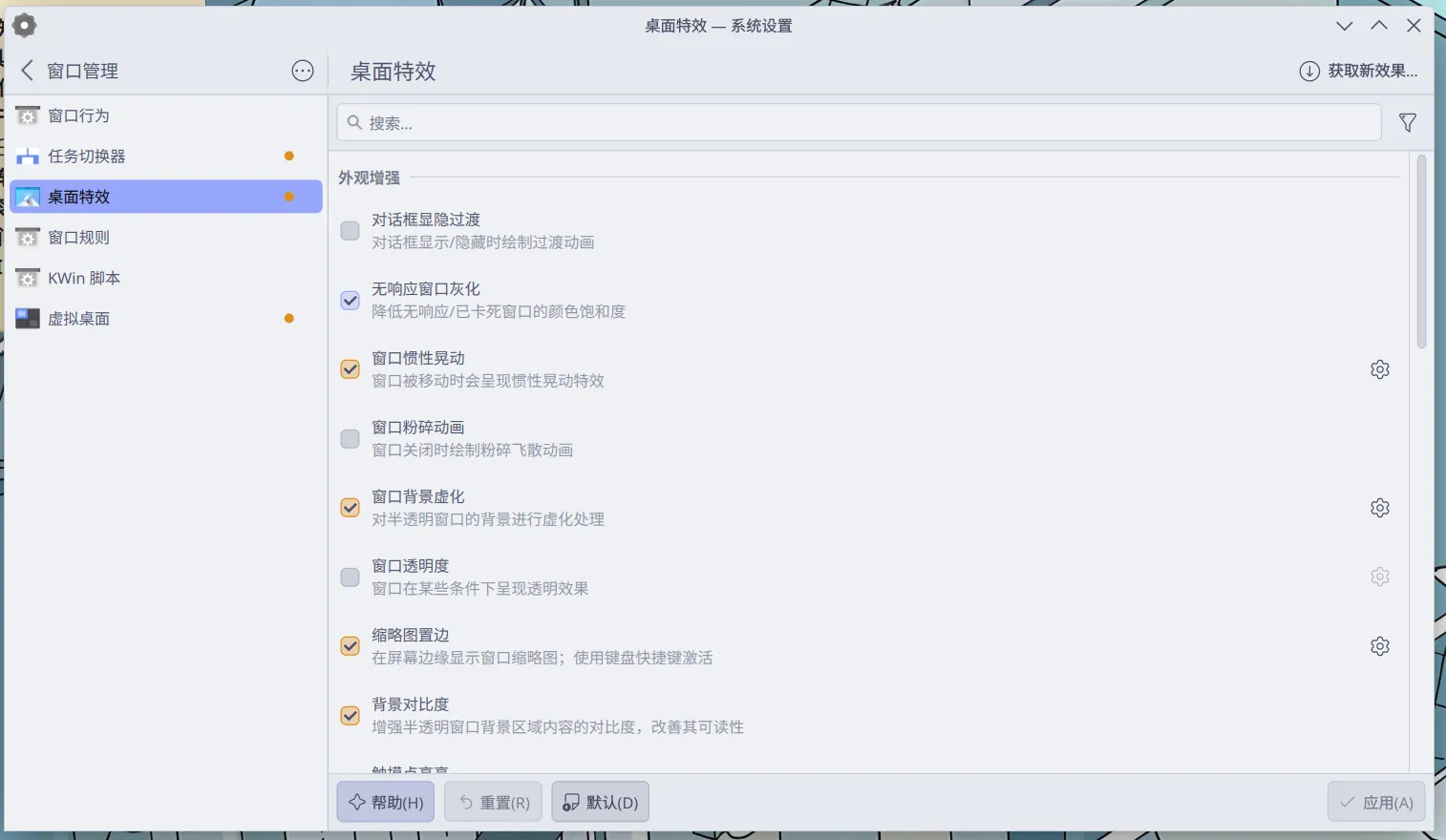

不过我认为最好的是动效,几乎每处地方都有一个过渡动画,且质量和性能都不错,最让人感到惊艳的动效是窗口拖动时的惯性效果,一张图足以说明一切:

这是我将文件管理器从左边快速拖到右边的截图,只需要进入设置->动效->桌面特效,打开窗口惯性晃动,就可以开启了,自带的:

说了这么多桌面环境,来看看Linux的精华:终端如何吧。

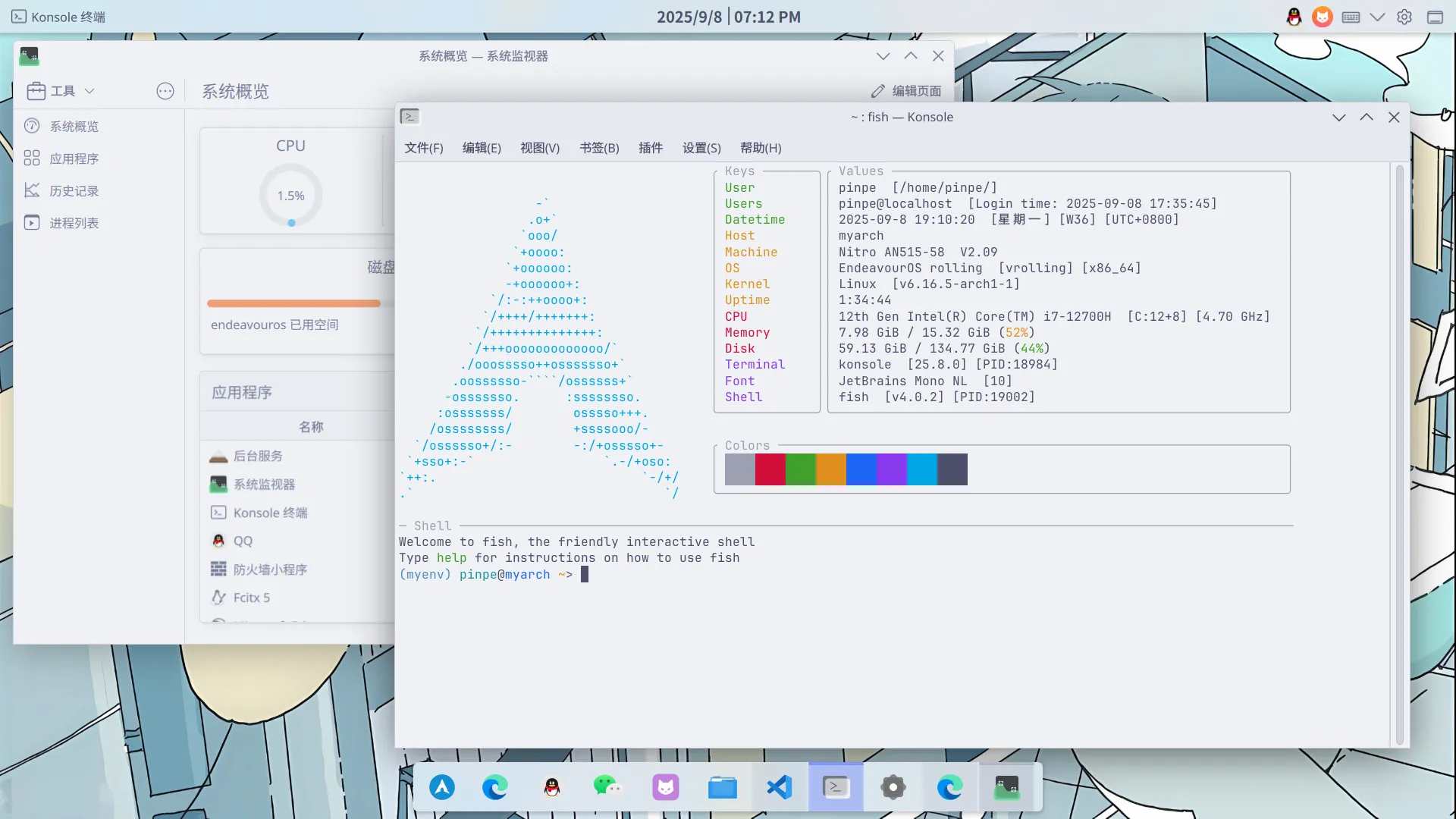

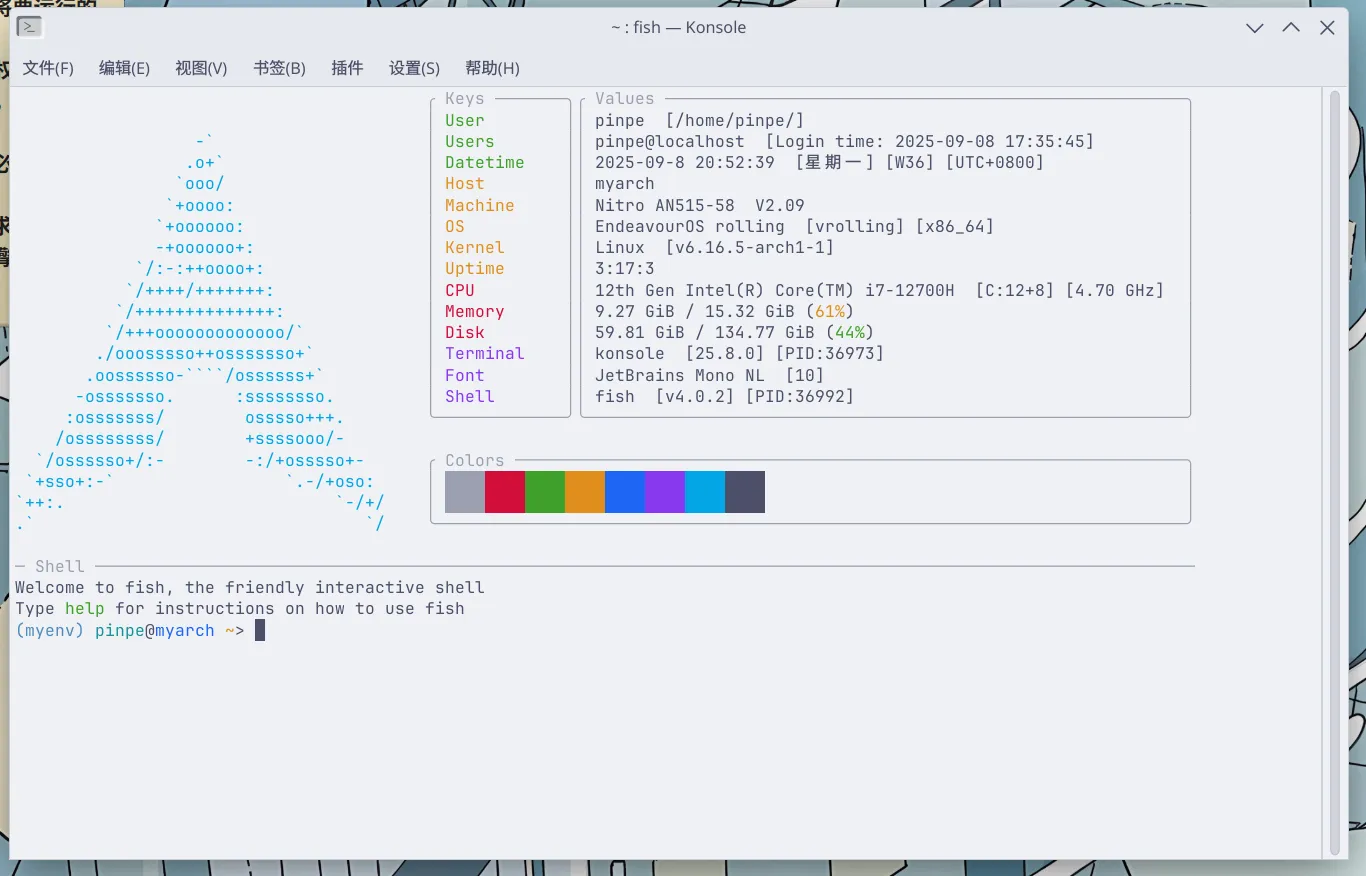

我使用的是KDE自带的Konsole终端,Shell默认为Fish,主题为Catppuccin Latte,以下是进入终端时的样子:

我写了一个小脚本,在进入终端时会自动加载Python虚拟环境,Haskell语言工具链Path,以及使用fastfetch显示的系统信息,以充足的准备来执行命令:

set -gx PATH $HOME/.ghcup/bin $PATH

if test "$TERM_PROGRAM" != "vscode" && test -z "$VSCODE_INJECTION" && test -z "$NVIM"

if status is-interactive

source myenv/bin/activate.fish

fastfetch

printf "\n\u001b[90m─ Shell ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────\u001b[0m\n"

end

endTIPneofetch、fastfetch等软件可以在终端里显示系统信息,因为一些原因被称为“耍酷”的代名词,很多配置展示的视频下第一个命令就是调用这些软件。

[🌼 采菊东篱下,悠然见南山] # 包的管理与生态

管理

首先要说明一下,Arch使用滚动更新的更新策略,这意味着系统组件可以使用包管理器单独的升级和安装:

滚动更新(rolling update)是指软件开发中经常性将更新发送到软件的概念。相较于滚动发行,有标准版本和小数点版本的版本号开发模式,必需通过重新安装以取代先前的发行版。archlinux 是没有版本概念的,它始终保持最新的状态,通俗地理解就相当于把发行版比喻为一部车,ubuntu 更新就是换一部新的,而 archlinux 就是把车里面旧的配件换成新的。

——来自archlinux 简明指南

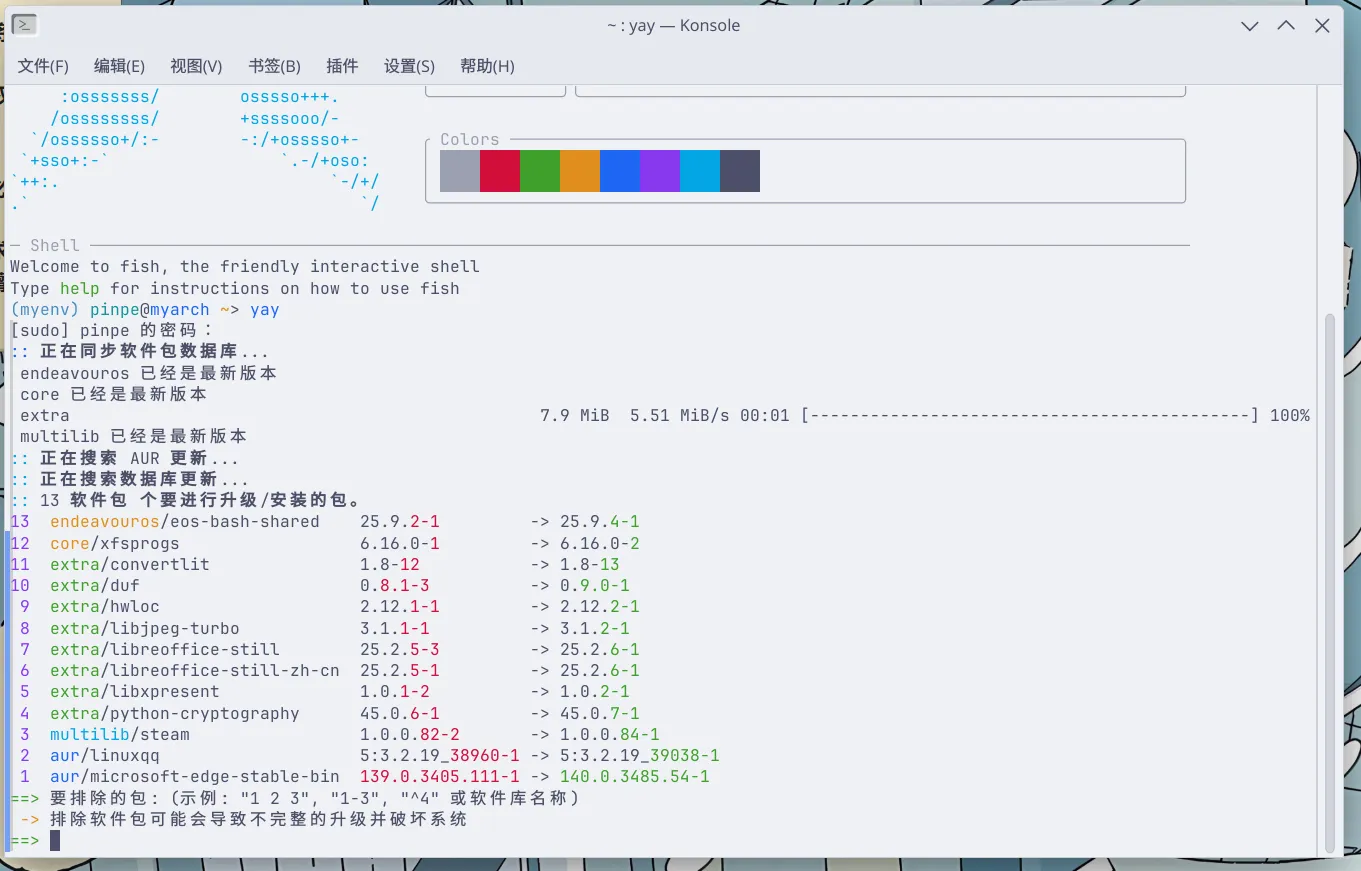

只需要在终端输入一个yay,通过AUR,即可列出所有需要更新的系统组件和其他软件:

但因为有些未知的原因,无法检索更新,我们也可以使用这个备用命令来更新:

sudo pacman -Syu是的,yay和pacman都是包管理器,且都是自带的,我们看看两者有什么区别:

| 项目 | Pacman | AUR |

|---|---|---|

| 这是什么 | 官方管理的包管理器 | 用户管理的包管理器(Arch User Repository) |

| 调用方式 | pacman | yay |

| 软件来源 | 由官方托管包,有审核(相当于App Stroe) | 由用户上传包,无审核(相当于PyPI) |

| 下载方式 | 直接下载官方的提供的包 | 只是一个索引,将根据索引去另外的网站下载包 |

| 安装方式 | 直接下载安装二进制文件 | 下载的是源代码,需要先编译再安装 |

| 生态范围 | 仅包含开源且过审核的包 | 任何支持Linux的包,包括闭源软件、最新版本、测试版或小众软件 |

这里列举一些较为常用的命令:

| pacman | yay | 功能 |

|---|---|---|

sudo pacman -Syu | yay | 更新应该更新的包 |

sudo pacman -S pkg | yay -S pkg | 安装pkg包,包括依赖 |

sudo pacman -R pkg | yay -R pkg | 删除pkg包,不包括依赖 |

sudo pacman -Rns pkg | yay -Rns pkg | 删除pkg包,包括依赖 |

sudo pacman -Qs pkg | yay -Qs pkg | 搜索本机上的pkg包 |

sudo pacman -Ss pkg | yay -Ss pkg | 搜索网络上的pkg包 |

NOTE根据上表,可以发现一些规律:

pacman需要root权限,但是yay不建议加上root权限。- 这两个包管理器的操作方式基本一致。

TIPWindows安装命令行软件需要去环境变量指定Path,但Linux则不需要,大大简化了安装步骤。

生态

有人说,生态是决定操作系统是否成功的一个重要因素,Linux生态不太行,因此只能永远退居嵌入式和服务器行业,接触不到桌面系统。

这个说法在十几年前甚至几年前还有道理,但今时不同往日,我已经见到一些人日常使用Linux了(悄悄告诉你,有些人的年龄比我都小),这侧面证明了Linux至少支持很多生活和工作场景了。

- 日常生活基本不成问题,QQ,微信,Clash等国民级软件基本支持。

- 即使是Office,Adobe等生产力软件也有替代品。

- 几乎支持所有编程环境和工具。

- 如果没有发行Linux的软件(例如RPG Maker),可以尝试用Wine或Proton等兼容层。

- 实在不行的个别软件(例如VMware),只能暂时回到Windows系统了。

而且还会让你更偏向使用开源软件而不是私有软件,对共产主义一样的开源社区发展提供帮助,以下是一部分专业软件的替代品:

| 原版 | 替代 |

|---|---|

Photoshop | GIMP |

Mircosoft Office | Libre Office WPS |

After Effects | Natron |

C4D 3DMax | Blender |

[🌱 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索] # 其他杂谈

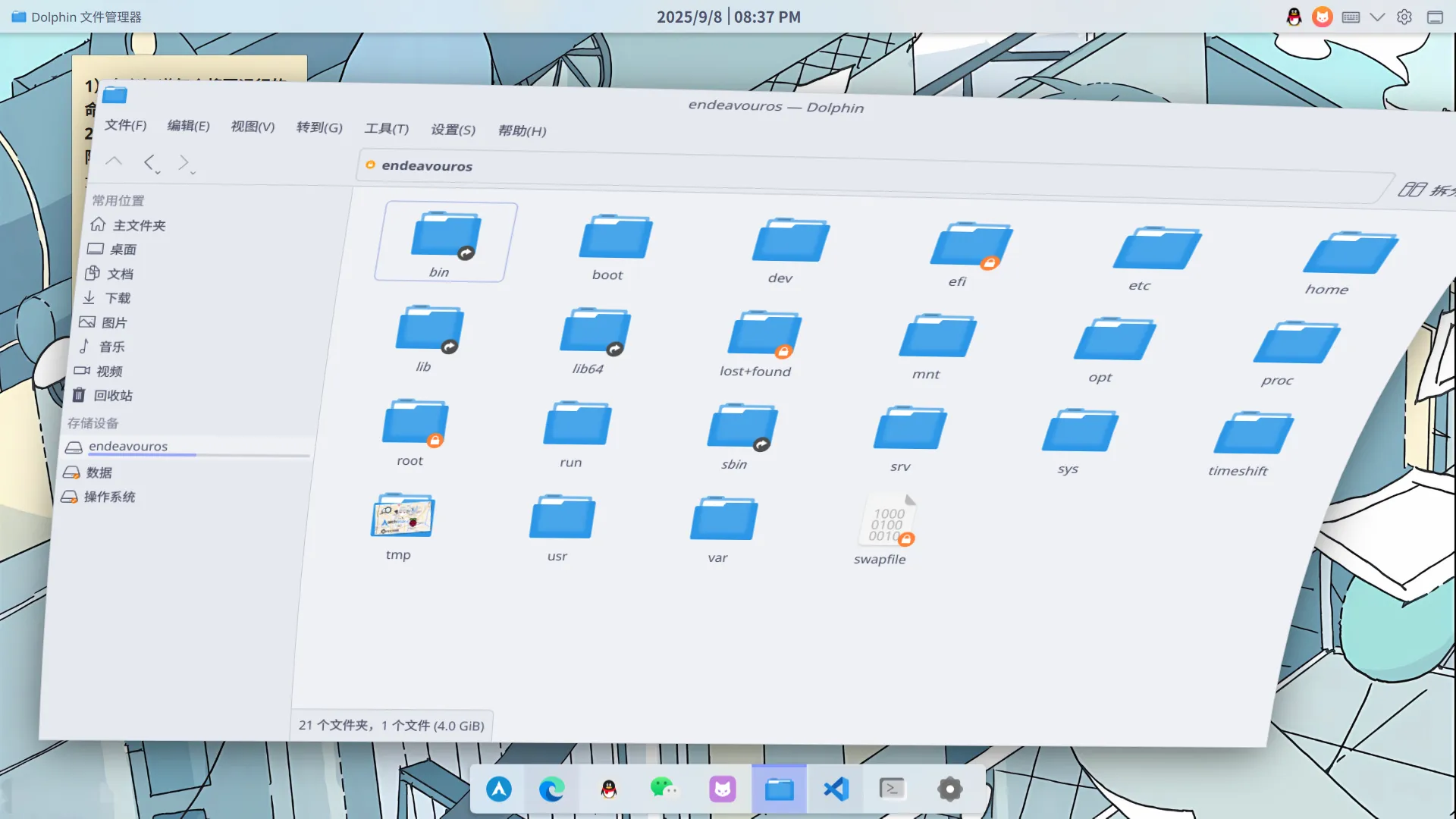

文件管理的不同

在Windows中,一块硬盘有C盘,D盘等盘符,人们习惯使用C盘为系统盘,D盘为数据盘,文件系统使用的是ntfs。

在Linux中,则没有盘符,系统和数据都在根目录(/)里,如同一棵树,文件系统使用ext4或brtfs。

而且,Linux有比较统一的系统目录,看起来比较整洁,各目录用途如下:

| 目录路径 | 说明 |

|---|---|

| / | 根目录,所有文件和目录的起点。 |

| /bin | 存放所有用户都可使用的基本命令(二进制可执行文件)。 |

| /boot | 存放系统启动所必需的核心文件,如内核和引导程序。 |

| /dev | 存放设备文件,如硬盘、键盘、鼠标等,系统通过这里访问硬件。 |

| /etc | 存放系统和应用程序的配置文件。 |

| /home | 普通用户的主目录所在地,每个用户有一个同名子目录。 |

| /lib | 存放系统最基本的共享库文件,供 /bin 和 /sbin 中的程序使用。 |

| /media | 系统自动挂载可移动设备(如U盘、光盘)的默认位置。 |

| /mnt | 用于临时手动挂载文件系统或设备的目录。 |

| /opt | 用于安装附加的第三方可选应用程序。 |

| /proc | 虚拟文件系统,映射当前内核运行状态和进程信息,存在于内存中。 |

| /root | 系统管理员 (root) 的主目录。 |

| /sbin | 存放仅供系统管理员使用的系统管理命令。 |

| /srv | 存放一些服务(如Web、FTP)运行后所需的数据。 |

| /tmp | 存放临时文件,所有用户都可读写,重启后文件可能被清除。 |

| /usr | 存放用户安装的应用程序和只读数据,是另一个重要的层级目录。 |

| /var | 存放经常变化的文件,如日志、缓存、邮件等。 |

| /run | 存放自系统启动以来运行中的进程信息,是临时文件系统,重启后重建。 |

| /lost+found | 文件系统修复时,用于存放 recovered(找回)的碎片文件。 |

——数据来自菜鸟教程,经AI处理

另外,Linux无需像Windows手动指定软件的安装位置,是由包管理器统一管理的。

权限管理的不同

有个有趣的一点是,与Windows看扩展名不同,Linux判断可执行文件不看扩展名,而是看权限位是否有“可执行”权限,你也无法在图形化文件管理器执行程序,必须要打开终端执行。

而root权限与Windows的Administrator也不一样,前者明显比后者更加强大,甚至可以把整个根目录给撸掉,接近System权限,因此请谨慎行使root权限。

TIP在脚本文件经常会发现一个神秘注释

#!,例如#!/usr/bin/python,这与Shebang机制有关,用来更方便地识别和调用正确的解释器。

用于时刻提醒自己的注意事项

这些注意事项和安全告示一样,现在还贴在我的桌面上,现在也送给你:

- 务必知道每个将要运行的命令的具体含义。

- 谨慎使用root权限,此权限相当于System,权力越大,责任越大。

- 安装软件前务必滚一下,经常滚滚也更健康(yay)

- 遇到问题及时求助,包括群U、AI、搜索引擎

主观使用感想

文章已经到末尾了,最后说一下我的主观评价:

首先日常用起来很舒服:文件目录干净,控件样式统一,随处可见的动画,高级的自定义,优雅的字体渲染——至少这不是一个充斥着垃圾和敷衍的系统,我可以看见KDE和Linux的努力,这一切甚至是开源免费的。

但是与商业系统的开箱即用还是有不小差距,就是太折腾了,毛病很多,门槛有些高,也不算很稳定,生态尽管有很大进步,但也没有特别好。

另外使用终端的情况变多了,以前在Windows只是启动一个CLI程序,但在Linux许多操作都需要终端,大部分教程也优先使用终端。

虽然如此,我也希望能长期用下去,替代Windows,这篇文章就是诚意的体现。

附录

与此主题有关的网站

鸣谢

春华秋实是一个精通Linux的人,在我换系统后不顾麻烦和幼稚,耐心给了我很多帮助和指导,非常感谢他的帮助。

Ariasaka也是一个Arch日常使用者,并且也给予了我一些帮助。

如果此时间过长,文中的信息可能会失去时效性,甚至不再准确。